随着黄河流域生态保护上升为国家战略,淤地坝作为黄土高原水土保持的核心工程,其安全监测设备标准化建设已成为政策刚性需求。国务院《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》(2021年)明确要求提升淤地坝安全监管能力,水利部及地方水利部门据此密集出台技术指南,推动监测设备体系从“零散化”向“标准化、智能化”升级。以下结合政策要求与行业实践,系统梳理当前主流监测设备及其功能。

一、国家政策驱动监测设备标准化建设

1. 顶层设计强化规范

2023年黄河水利委员会印发《淤地坝监测设施设备指南》,首次明确定义了雨量、水位、渗流等动态信息的设备选型标准和数据传输要求,要求视频监控需具备“低延迟、高带宽、抗干扰”特性,为设备供应商提供技术准入框架。

2021年水利部《水利水电工程运行危险源辨识与风险评价导则》将淤地坝构建筑物(坝体、泄洪设施)纳入重大危险源范畴,要求通过实时监测设备实现风险动态管控。

2. 地方财政支持规模化应用

2024年宁夏水利厅配套出台地方性建设指南,并下达1000万元专项资金用于淤地坝维修养护与监测设备升级;天水市同步编制《安全监测及预警建设指导方案》,推动72座大中型淤地坝监测全覆盖。

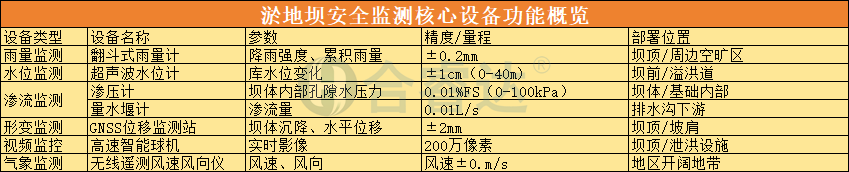

二、核心监测设备分类与技术特性

依据《淤地坝监测设施设备指南》及行业实践,设备体系按功能分层如下:

(一)水文环境感知设备

1. 翻斗式雨量计:实时采集降雨强度与总量,为预警系统提供降雨数据支持,帮助预测淤地坝可能面临的洪水风险。产品具体高精度、高稳定性,能够在各种恶劣环境天气下工作。

2. 超声波/雷达水位计:非接触式测量库水位,量程0-40m,误差≤±1cm,超限自动触发报警。其优势是实时监测淤地坝的水位变化,确保水位在安全范围内,辅助决策蓄洪、灌溉计划,防止因水位过高或过低导致的安全问题。

3. 无线遥测风速风向仪:监测坝区气象变化,支持LoRa无线传输,适应偏远山区低功耗场景。

(二)坝体结构安全监测设备

1. 渗压计:埋设于坝体内部,监测渗流压力变化,量程0-100kPa,灵敏度0.01%FS,预防渗透变形。

2. 量水堰计:安装于排水沟渠,精准计量渗流量,分辨率0.01L/s,结合渗压数据评估防渗体系有效性。

3. GNSS位移监测站:采用北斗高精度定位,实时追踪坝体沉降与水平位移,确保坝体的整体稳定性,及时发现并处理潜在的变形问题。

(三)视频与应急管理设备

1. 高速智能球机:高清镜头,支持360°巡航与夜视功能,实时监控泄洪闸门、坝坡状态及周边环境,及时发现异常情况。

2. 预警信息发布终端:集成声光报警装置,遇险时自动播报疏散指令,联动地方防汛平台。

(四)支持保障系统

1. 太阳能供电单元:光伏板+蓄电池组,满足野外设备24小时运行。

2. 防雷接地模块:防护等级IP68,避免雷击导致设备损毁。

三、设备组网与智能管理平台

根据水利部“四预”(预报、预警、预演、预案)要求,现代监测系统需实现“端-云-用”三级协同:

物联传输层:通过4G/北斗/LoRa混合组网,解决偏远坝区通信盲区问题。

智慧平台层

PC端:支持综合监测、预案管理、巡检跟踪(如坝体裂缝人工核查记录)。

APP端:实时推送水位预警、责任人签到信息,实现移动巡检。

分析预警层:基于GIS“一张图”整合多源数据,构建溃坝风险模型,实现淹没模拟与避险路径预演。

四、发展趋势

1. 多设备协同分析

雨量+水位+渗流数据融合,提升洪水预报准确性。

2. 部-省-市三级平台互联

省级平台汇聚数据,直报水利部淤地坝信息系统,支撑宏观决策。

国家政策的持续加码与地方实践的深度融合,正推动淤地坝监测设备向高精度、低功耗、智能化跃迁。