一、应用场景

城市水位综合监测与预警系统设计用于城市水环境关键节点的实时动态监测,核心应用场景包括:

1、地下水水位监测:掌握地下水动态变化,评估资源状况及潜在地质环境影响。

2、河道水位监测:实时监控城区及重点河段水位变化,防范洪水风险。

3、水库水位监测:保障水库安全运行,优化水资源调度与防洪库容管理。

4、城市调蓄设施水位监测:涵盖景观水池、蓄滞洪区、下沉式广场蓄水池等关键设施的水位监控。

5、城市道路积水监测:实时监测城区低洼路段、下穿立交桥、隧道等易涝点的积水深度,是城市内涝防控的核心。

6、其他涉水设施监测:可根据需要扩展至泵站前池、排水管网关键节点等。

二、需求分析

2.1市政管理部门需求:

全局掌控:实时获取全域(地下水、河道、水库、调蓄设施、低洼路段)的水位/积水信息,形成城市内涝态势全景图。

智能预警:基于预设阈值与模型分析,实现内涝风险自动预警,为防汛排涝决策提供科学依据。

调度指挥:依据实时监测数据与预警信息,及时启动应急预案,高效指挥排水设施(泵站、闸门)运行和应急队伍部署。

效能评估:积累历史数据,评估排水系统效能及工程改造效果。

2.2交通管理部门需求:

路况感知:实时掌握低洼路段、隧道、立交桥下的积水深度和范围。

公众预警与诱导:通过广播、电视、短信、官方微信公众号/小程序、交通诱导屏、导航APP推送等多元化渠道,及时向公众发布积水预警信息和绕行路线指引。

安全保障:有效预防人员、车辆误入深水区域,最大限度减少生命财产损失和交通瘫痪。

联动响应:与市政部门联动,对严重积水路段实施交通管制。

2.3公众与社会需求:

便捷获取准确的积水信息和出行建议,保障人身安全。

提高城市应对极端天气事件的透明度和响应能力。

三、系统组成

3.1系统拓扑图

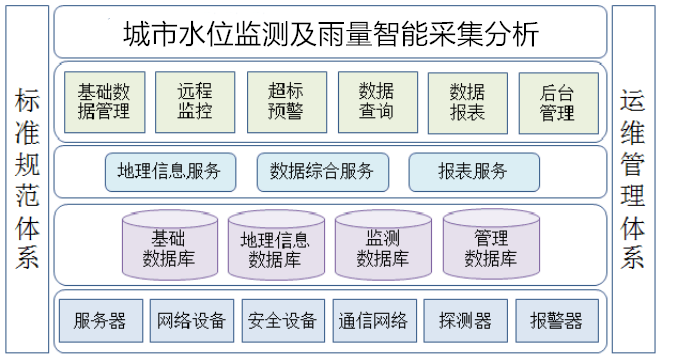

系统采用分层分布式架构,通常包含:

1.感知层:部署于各监测点的传感器(水位计、雨量筒、流量计、视频监控等)。

2.数据采集与传输层:现场遥测终端(RTU)或数据采集模块,负责采集传感器数据,并通过通信网络传输。

3.网络传输层:利用GPRS/CDMA/3G/4G/5G/NB-IoT等蜂窝网络、光纤专网或北斗卫星通信,将数据安全可靠地传输至中心平台。

4.数据中心与平台层:“城市水文监测与内涝预警平台”部署于云服务器或本地数据中心,负责数据接收、存储、处理、分析、展示与管理。

5.应用层:面向市政、交通、应急等部门及公众的Web端、移动端应用系统,提供监测数据查询、预警发布、统计分析、决策支持等功能。

3.2硬件系统

核心硬件组成:

水位传感设备:

压力式水位计:适用于地下水、水库、水池、管道等。

超声波/雷达水位计:非接触式,适用于河道、明渠、易淤积或腐蚀性环境,道路积水监测(立杆安装)。

电子水尺/激光水位计:高精度测量,常用于重要断面或校验点。

视频水位识别仪:结合AI图像识别,实现非接触水位监测及现场可视化。

降雨监测设备:翻斗式雨量计、光学雨量计。

数据采集终端:

水文遥测终端机(RTU):核心设备,具备多通道数据采集(模拟量、数字量、开关量)、数据存储、协议封装、通信控制(支持多种通信方式)、本地报警、电源管理等功能。

物联网数据采集模块(DTU/网关):适用于NB-IoT等低功耗广域网场景。

通信设备:4G/5G/NB-IoT通信模块、北斗卫星通信终端、光纤调制解调器等。

供电系统:市电、太阳能电池板+蓄电池(适用于无市电或野外站点)。

防护设施:监测井、立杆、仪器箱、防雷接地装置等。

现场辅助设备:网络摄像头(实时视频监控)、LED警示屏(现场预警)。

四、系统核心特点

4.1多源异构数据感知:集成压力、超声波、雷达、视频等多种先进传感技术,实时、精准、可靠地采集水位、雨量等关键水文参数,适应不同应用场景的复杂环境。

4.2智能边缘采集与处理:现场遥测终端(RTU)实时采集传感器原始信号,进行数据滤波、初步校验和质量控制。遵循《水文监测数据通信规约》(如SL651-2014)或其他行业标准协议,对数据进行规范化封装,确保数据的标准化和兼容性。

4.3高可靠、多通道数据传输:利用GPRS、CDMA、3G、4G、5G、NB-IoT等公共蜂窝网络进行主要数据传输,成本效益高。在公网覆盖薄弱或关键站点,采用北斗卫星通信作为可靠备份或主用通道,保障极端天气下的通信畅通。重要区域可采用光纤专网,提供高带宽、低时延、高安全性的传输保障。

4.4智能化监测预警平台:全景化可视化:基于GIS地图,实时动态展示各监测点水位、雨量数据及设备状态,提供城市水情“一张图”。

1)多级智能预警:预设静态阈值报警;结合实时降雨、预报信息及内涝模型进行动态风险分析与预警。预警信息可分级(提示、预警、警报)推送。

2)数据深度应用:历史数据存储与分析:支持长序列数据存储,进行趋势分析、统计报表生成。

3)模型支撑:为城市排水模型、洪水演进模型提供实时数据驱动和校验。

4)辅助决策:结合预警信息,为排水调度、应急抢险、交通管制提供数据支撑和预案建议。

5)多终端访问:支持PC端、大屏指挥中心、移动APP等多方式访问。

4.5系统性与扩展性:

1)统一平台集成:整合地下水、河道、水库、道路积水等多类监测数据于统一平台管理。

2)开放接口:提供标准化API接口,便于与智慧城市大脑、应急管理平台、交通指挥系统等进行数据共享和业务联动。

3)模块化设计:便于功能扩展(如增加水质监测、流量监测)和监测站点扩容。

五、应用效果与价值

5.1提升监测实时性与覆盖度:实现城市关键水情要素的7x24小时自动化监测,消除人工观测盲区和滞后性,大幅提升监测效率和覆盖范围。

5.2增强内涝风险预警能力:变被动响应为主动预警,显著延长预警预见期,为防灾减灾决策和应急响应赢得宝贵时间。

5.3优化市政排水调度:基于实时数据和预测信息,科学调度泵站、闸门等设施,最大限度发挥排水系统能力,减少内涝发生频率和影响范围。

5.4保障城市交通安全:及时发布积水信息和出行指引,有效避免人车涉险,减少交通事故和财产损失,维护城市正常运转秩序。

5.5辅助科学决策与规划:积累的海量监测数据为城市排水管网改造、海绵城市建设、水资源管理提供坚实的数据基础和评估依据。

5.6提高公共服务水平与公众满意度:及时透明的信息发布增强了政府公信力,提升了公众安全感与满意度。

5.7推动智慧水务/智慧城市建设:作为城市关键基础设施监测的重要组成部分,为构建智慧水务体系和智慧城市提供核心数据支撑和智能化应用场景。