一、概述

淤地坝安全在线监测系统集成了先进的数据监测与智能分析预警功能,可实现对淤地坝安全状态的实时监控与快速响应。

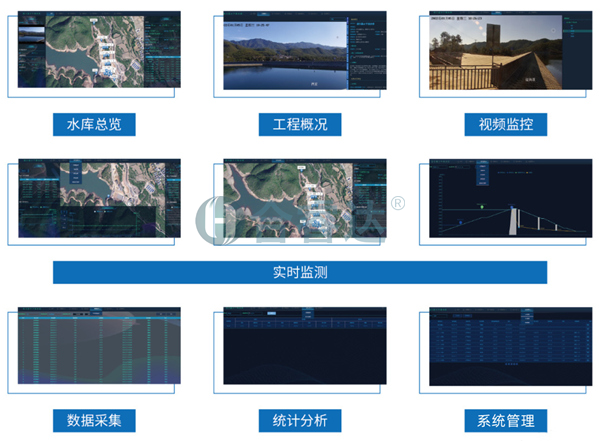

二、系统架构

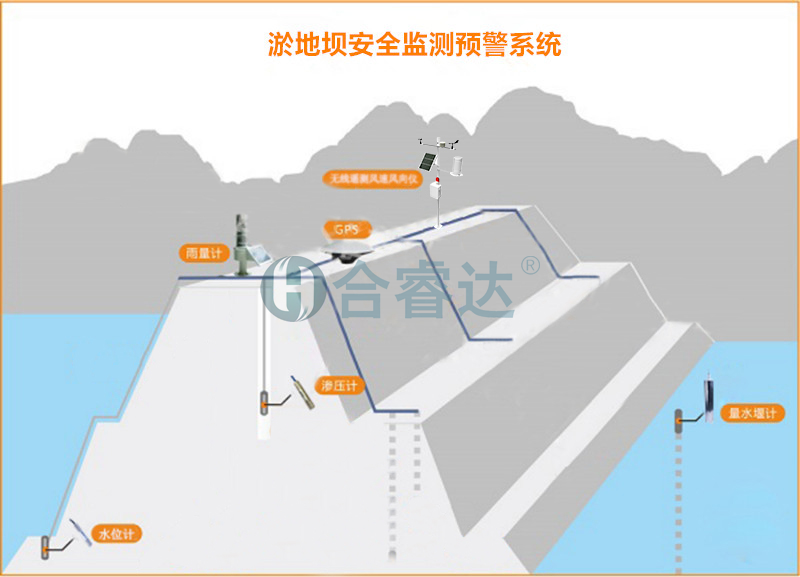

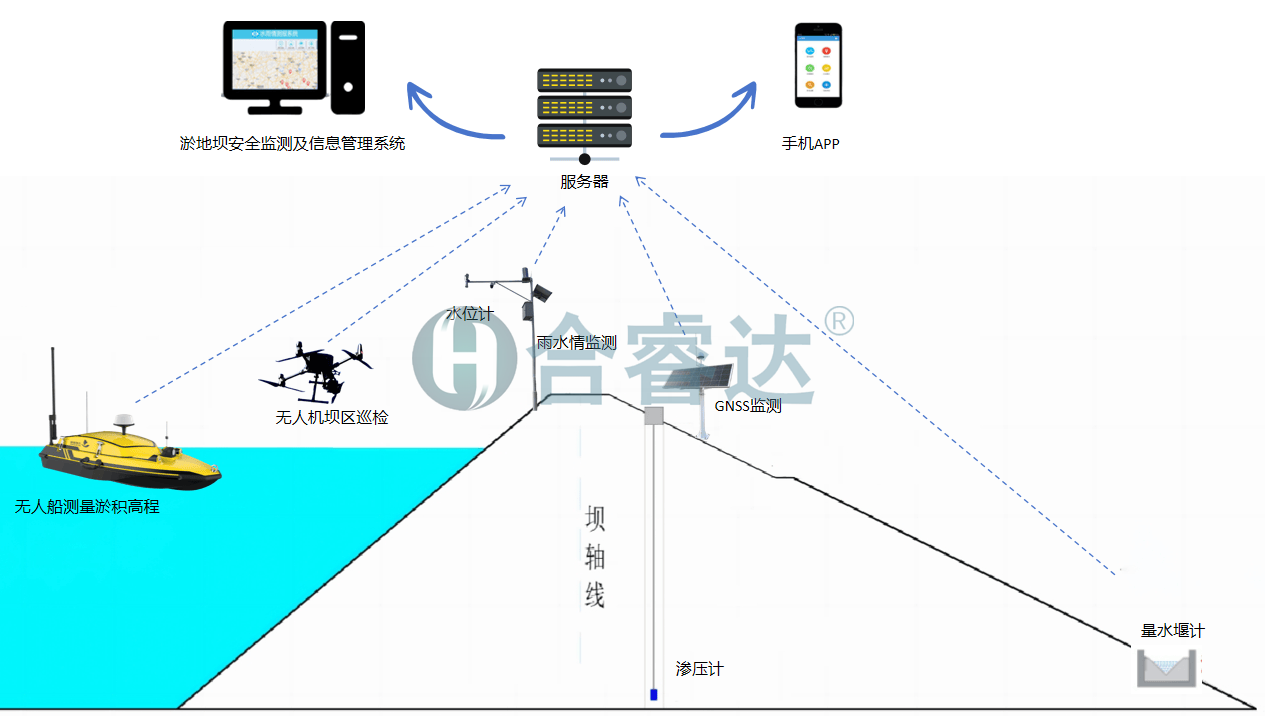

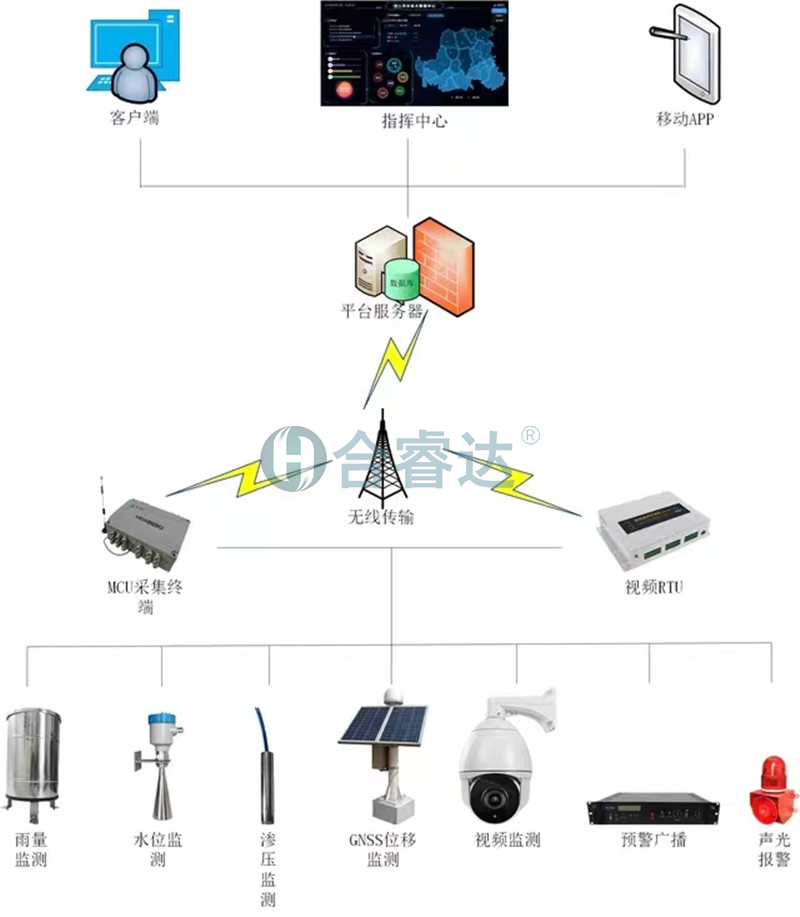

该监测系统以高精度传感器和物联网通信技术为核心,通过实时采集淤地坝的雨水情、形变、渗流等关键信息,分析数据以评估坝体安全性,并对潜在风险进行及时、准确的预警。

三、系统特点

该系统的成功应用,标志着淤地坝安全监测迈入了智能化新阶段。它显著减轻了传统人工巡视检查的繁重负担,实现了对大坝安全状况与发展趋势的实时、精准掌控。

系统通过集成先进的传感、数据传输与分析技术,构建了覆盖淤地坝监测全生命周期的智能化、数字化、可视化平台。

管理部门人员可随时随地通过电脑终端或移动端(手机网页版)直观调阅、动态追踪所辖淤地坝的运行状态关键指标。一旦系统捕捉到异常情况或潜在风险,管理部门能够第一时间精准研判、快速响应,并科学部署防御措施。这不仅大幅提升了监测的精准度与工作效率,更从根本上解决了传统人工巡查模式下普遍存在的报告延迟、信息疏漏、完整性不足等痛点问题,为淤地坝的安全运行提供了强有力的智慧化支撑。

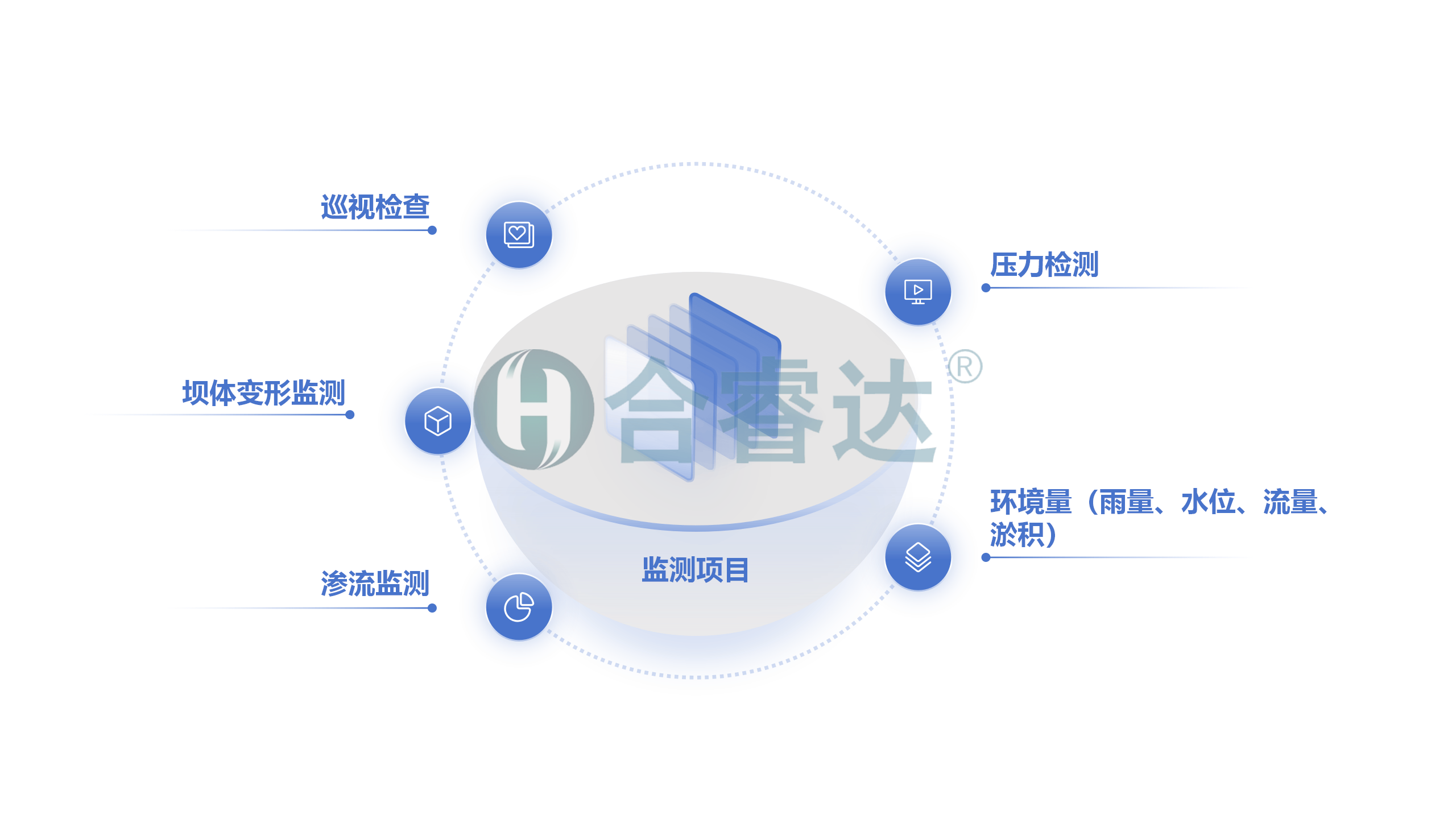

四、淤地坝安全监测内容

应用场景

在淤地坝安全在线监测系统的应用中依据不同的监测指标需求配置不同的监测设备。

1、视频监控站

针对广泛分布的中小型淤地坝,其特点显著:坝体下游区域通常无居民聚居点、学校、厂矿或重要交通干线等高风险承灾体,安全风险等级相对较低;同时,此类淤地坝多位于偏远山区,交通不便,自然环境复杂。这些因素导致传统的依靠人工徒步进行的日常巡视检查面临极大挑战——巡查频率难以保障、覆盖范围有限、时效性差,尤其在恶劣天气或紧急情况下,巡查人员难以快速抵达现场。

视频监控站的部署,正是解决上述痛点的关键举措。通过在坝体关键位置(如坝顶、溢洪道入口、放水设施周边等)安装高清(甚至具备夜视、透雾功能)摄像头,构建远程可视化监控网络。该方案优势:

(1)最大程度克服地理障碍:管理人员无需亲临现场,即可通过监控系统“看得见”坝体及其周边的实时状况,实现对偏远淤地坝的常态化、全时段“电子巡视”。

(2)显著提升巡查效率与覆盖:单次“电子巡查”可在短时间内覆盖多个坝点,大幅节省人力物力,并有效弥补人工巡查在频率和范围上的不足。

(3)增强基础感知能力:提供直观的坝体外观、水位变化、溢洪道/放水设施运行状态等关键信息,为初步判断坝体安全状况提供第一手的可视化依据。

(4)支持应急响应:一旦系统或人工通过监控画面发现异常迹象(如局部滑塌、异常渗水、违规活动等),可为后续的研判和初步响应提供及时、直接的图像信息支撑。

2、雨水情、视频监控一体站

大中型淤地坝,需对淤地坝降雨量、坝体上游水位及坝区周边环境进行监测。

针对大中型淤地坝的安全保障需求,本系统专门设计部署了雨水情与视频监控一体化监测站。

(1)核心监测要素:

降雨量监测:实时精准采集坝区及其集雨范围内的降雨数据。

坝前水位监测:对坝体上游库区水位进行连续、高精度监测。

坝区全景监控:通过高清视频监控,实时掌握坝体外观、溢洪道/泄水洞入口、库区水面状态及坝区周边环境动态。

(2)集成优势与价值:

多源信息融合:将关键的雨水情数据(降雨、水位)与直观的视频画面有机整合于一体,提供更全面的现场态势感知。

状态交叉验证:视频画面可辅助验证自动监测数据的可靠性(如观察水位标尺、确认设备状态),并为降雨、水位变化提供可视化佐证。

异常情况捕捉:实时视频可及时发现肉眼可见的坝体表观异常(如局部变形、渗漏点、滑坡迹象)、水面漂浮物、溢洪道堵塞、非法入侵或违规作业等潜在风险。

辅助决策与应急响应:在暴雨、高水位或预警状态下,远程视频监控为管理人员提供第一手现场实况,极大提升应急指挥和处置决策的效率与准确性。

减少人工巡检依赖:实现对关键区域全天候、不间断的自动化监视,有效降低恶劣天气或紧急情况下人工现场巡检的频率和风险。

3、淤地坝坝体变形、雨水情监测站

专为下游毗邻居民点、学校、交通干线等重要设施或人口密集区的大中型淤地坝设计。此类坝体一旦失稳,后果极其严重,因此需部署高精度、多参数的综合监测站,对坝体结构稳定性及关键水文要素进行全方位、实时监控,为风险早期识别和预警决策提供核心数据支撑。

(1)核心监测参数与目标:

坝体变形监测:

表面位移:采用GNSS(如GPS/北斗)接收机或高精度测斜仪,实时监测坝顶、坝坡及关键部位的水平和垂直位移,捕捉不均匀沉降或滑动迹象。

内部变形(深层水平位移):在坝体内部关键剖面布设固定式测斜仪或倾角传感器,监测坝体内部的潜在滑动面或剪切变形。

渗流渗压监测:

浸润线/孔隙水压力:在坝体内部典型断面(如心墙、坝基)分层埋设渗压计,实时监测浸润线位置和孔隙水压力变化,评估渗流稳定性,防范管涌、流土等渗透破坏。

渗流量:在排水棱体出口或集水沟设置量水堰(或流量计),监测渗流量大小及变化趋势,异常增大是渗流恶化的直接信号。

雨水情监测:

坝前水位:在坝体上游库区关键位置设置雷达水位计或压力式水位计,实时、高精度监测库水位,是防洪调度和稳定性评估的直接依据。

区域降雨量:在坝址及代表性集雨区设置高可靠性雨量站,提供精准的降雨输入数据,用于洪水预报和工况分析。

坝区环境辅助感知:可集成简易气象站(风速、风向)、视频监控(坝体表观、溢洪道状态、库区水面)或地表裂缝监测仪,提供更全面的环境背景信息。

(2)核心功能与价值:

结构稳定性实时评估:通过变形与渗压数据的融合分析,结合设计参数和安全阈值,动态评估坝体结构整体及局部的安全状态。

风险早期精准预警:对监测参数的异常变化(如位移加速、渗压陡升、渗流量突增、水位超限)建立多级预警模型,实现风险早发现、早预警、早处置,为下游人员疏散和应急抢险赢得黄金时间。

渗流安全专项监控:重点监控渗流状态,防止因浸润线抬高或渗流破坏导致的坝体失稳,这是高后果区淤地坝的核心风险点。

洪水工况联动分析:将实时降雨、水位数据与变形、渗压数据关联分析,评估暴雨洪水期间坝体的综合响应和承载能力。

长周期安全档案建立:持续积累监测数据,形成反映坝体“健康状况”的长周期档案,为工程维护、除险加固和寿命评估提供科学依据。

守护生命财产安全:作为下游重要设施的“安全前哨”,其稳定可靠运行是保障人民生命财产和基础设施安全的关键防线。

4、淤地坝坝体变形、雨水情监测站(升级改造)

部分已建淤地坝监测站点,因设备长期运行、环境侵蚀或维护缺失,普遍存在以下问题:

设备老化失效:传感器精度漂移、失灵(如渗压计失效、位移计卡滞、雨量筒堵塞),关键参数(如浸润线、变形)监测数据缺失或失真。

通信传输瓶颈:依赖过时的GPRS等窄带通信方式,数据传输速率低、稳定性差、易中断,难以满足实时监控和视频等高带宽需求。

供电保障不足:原有太阳能供电系统可能老化,电池容量衰减,在连续阴雨天气下易断电,导致数据断链。

功能单一落后:早期设备可能仅支持基础参数监测,缺乏智能分析、本地存储、远程诊断、多级预警等现代功能。

维护困难成本高:设备品牌型号混杂,备件难寻,故障诊断和现场维护效率低下。

(1)升级改造核心目标:

对老旧监测站点进行系统性、前瞻性的现代化改造,旨在:

恢复并提升监测能力:确保关键安全参数(变形、渗压、水位、降雨)的连续、稳定、高精度采集。

构建可靠通信链路:建立高速、稳定、低功耗的物联网通信网络(如4G/5GCat.1/NB-IoT/LoRa),保障数据实时、完整传输,并支持未来扩展(如视频)。

增强系统健壮性:升级高可靠供电系统(大容量太阳能+智能充放电管理+长寿命电池),提升在恶劣环境下的持续运行能力。

注入智能分析能力:部署边缘计算智能终端,实现数据本地预处理、异常初判、阈值报警、断点续传,并支持远程配置、诊断和固件升级。

实现统一管理运维:采用标准化、模块化设备,便于维护和备件管理;接入统一监测平台,实现站点状态远程监控和智能运维。

(2)关键升级内容与技术方案:

传感器换代:

替换老化传感器为新一代高精度、低功耗、长寿命设备(如MEMS倾角传感器、光纤光栅渗压计、雷达水位计、翻斗式雨量计)。

优化传感器布设位置和安装工艺,提升数据代表性和可靠性。

数据采集与通信升级:

部署工业级智能遥测终端(RTU),集成多通道数据采集、边缘计算、本地存储和大容量通信接口(支持4G/5G、北斗短报文双通道备份等)。

淘汰老旧通信模块,采用低功耗广域网(LPWAN)或4G/5G技术,确保数据传输的实时性、稳定性与带宽。

供电系统强化:

升级大功率太阳能板和智能太阳能控制器。更换为高性能深循环锂电池组,显著提升阴雨天气下的续航能力。增加电源状态远程监控功能。

智能化与韧性提升:

终端内置智能诊断算法,可自检传感器状态、通信链路、电源电压,并主动上报故障。支持本地阈值报警(声光报警器)和多级远程预警(平台、短信)。增强防雷、防潮、防盗设计。

平台无缝对接:

确保升级后的站点数据格式、通信协议与现有/新建统一监测预警平台无缝集成。

(3)改造价值与效益:

安全监测能力重生:恢复对坝体健康状况的“耳目”功能,精准掌握变形、渗流等核心安全指标,消除监控盲区。

数据质量与时效性飞跃:获得完整、准确、实时的监测数据流,为精准分析和预警奠定坚实基础。

运维效率提升与成本降低:远程监控和诊断大幅减少现场巡检频次和无效奔波;标准化设备降低备件成本和维护难度。

系统可靠性与韧性增强:抵御恶劣环境和通信中断的能力显著提高,保障监测数据不中断。

投资效益最大化:盘活既有站点资产,避免完全重建的巨额投入,以较低成本实现监测能力的现代化跨越,显著提升淤地坝安全管理水平和风险防范能力。变“负担”为“可靠哨兵”。